- 返回首页

- 联系我们

- 公众号

世界疟疾日|携手抗疟,守护健康

2025年4月26日是第18个“世界疟疾日”,今年的宣传主题为“严防输入再传播,巩固消除疟疾成果”。我国在2020年成功实现了消除疟疾的目标,2021获得了世界卫生组织的无疟疾认证,我国虽已无本土感染疟疾病例,但全球消灭疟疾仍然任重道远,目前每年仍有数千例输入性疟疾病例报告,偶有危重症及死亡病例发生,疟疾输入再传播的风险持续存在,防控仍需全人类携手努力!

一、疟疾的基本情况

疟疾(Malaria)是由疟原虫(Plasmodium)引起的寄生虫病,又叫“冷热病”、“打摆子”、“发疟子”,主要通过雌性按蚊叮咬传播。

全球有5种疟原虫可感染人类,其中恶性疟原虫(致死率最高)和间日疟原虫(易复发)最常见。

二、流行病学特点

地区分布:

高流行区:非洲(占全球病例的95%)、东南亚、南美洲等热带地区。

中国现状:2024年报告病例以输入性疟疾为主,多见于非洲、东南亚归国人员。

传播季节:与蚊虫活跃期同步,雨季、夏季高发。

潜伏期:7-30天(恶性疟较短),间日疟可潜伏数月甚至复发。

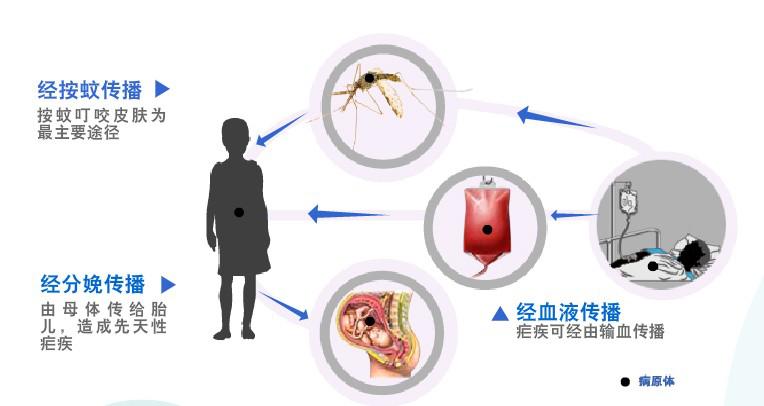

三、传播途径

蚊媒传播:仅通过感染疟原虫的雌性按蚊叮咬传播(中国主要媒介为中华按蚊、微小按蚊)。

其他罕见途径:输血、母婴垂直传播、共用针头(极少数)。

❌ 不通过日常接触传播:与疟疾患者共处、共餐、握手等不会感染!

四、易感人群

儿童:5岁以下患儿占全球疟疾死亡病例的67%(免疫力未完善)。

孕妇:感染易导致贫血、流产、死胎或新生儿低体重。

无免疫力的旅行者:前往疟疾流行区的务工、旅游人员风险最高。

免疫力低下群体:HIV感染者、慢性病患者、营养不良者。

五、临床表现

典型症状:

周期性发作:寒战→高热(可达40℃)→大汗退热(呈现周期性);

伴随头痛、肌肉酸痛、乏力、恶心呕吐;

重症患者可能出现意识障碍、黄疸、肾功能衰竭(恶性疟多见)。

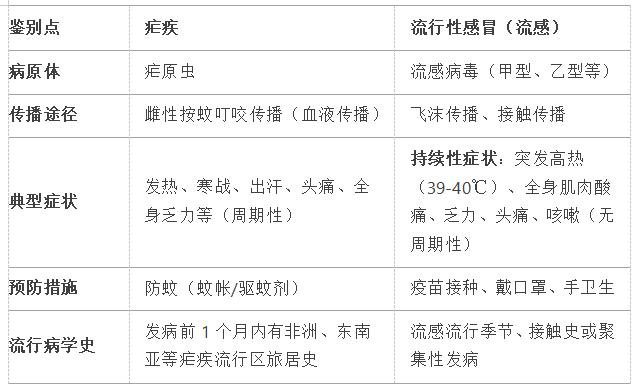

注意:部分患者早期症状类似感冒,易误诊!从疟疾流行区归国后发热,务必及时就医并告知旅行史。

六、疟疾的预防

预防措施

防蚊优先:使用驱蚊剂,睡觉时挂长效杀虫蚊帐,安装纱窗纱门,户外活动穿浅色长袖衣裤。

药物预防:前往非洲等高危地区前,遵医嘱服用预防药物。

环境灭蚊:清除家中积水(花盆、轮胎、水桶),社区配合喷洒灭蚊药剂。

来 源:预防保健科

通讯员:郑雅斯

编 辑:秦一凯

编 审:蓝晚瑜

审 核:宾志刚